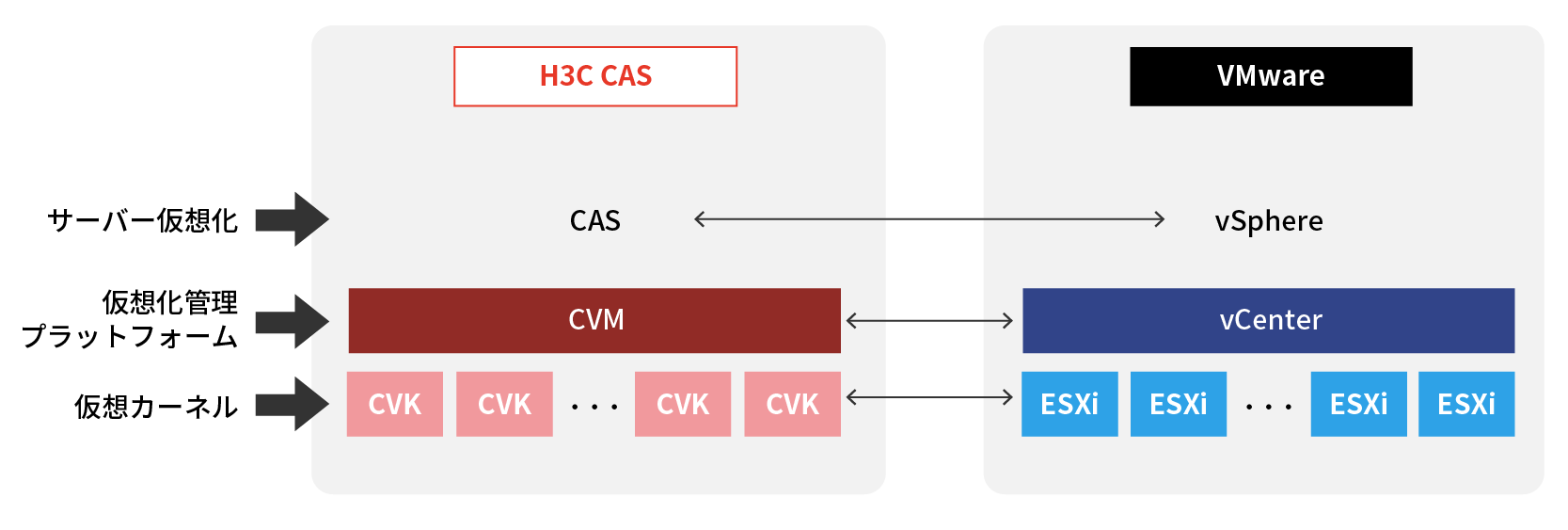

CASは、H3Cが開発しているKVMベースの仮想化ソフトウェアで、VMwareのvSphereに相当します。

H3Cというメーカーをご存知ない方も多いかもしれませんので、簡単にご紹介します。H3Cは、中国、杭州および北京に本社を置くITベンダーで、ネットワークやサーバーなどのICT製品の開発、製造を行っています。日本国内での知名度はまだあまり高いとは言えませんが、グローバル市場においは、ネットワーク製品はトップ5のシェアを占めており、今回ご紹介する仮想化ソリューションに関しては、アプライアンス型HCIのグローバルシェアで2位になったこともあります。