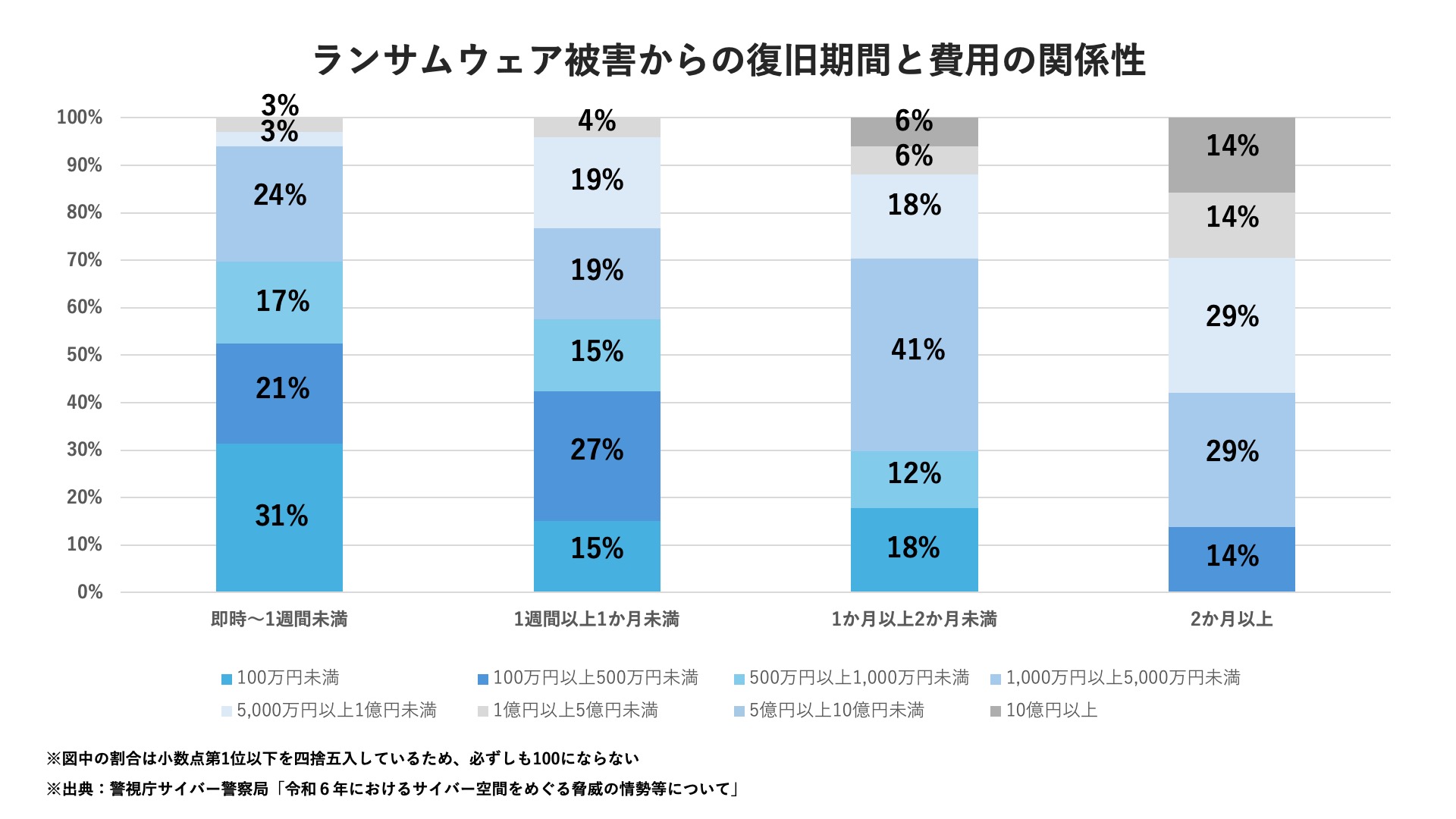

ランサムウェアとは、身代金目的のマルウェアの1種で、感染したパソコンやネットワーク上のファイルを暗号化してデータを使用できなくした後に、その復号と引き換えに金銭(身代金)を要求する悪質なサイバー犯罪です。これらの攻撃では、システムやソフトウェアの仕組みを悪用して被害が拡大します。

これまでは暗号化が主流でしたが、近年では、管理者権限を奪ってログインできなくする、業務システムの操作を制限する、サーバーなどの通信を止めてアクセスを制限するといった手口が増えており、復号だけでは解決できないケースも増えています。また、データを人質にとるだけでなく、金銭を支払わなければデータを公開すると脅迫するなど、暴露型・二重脅迫型、三重脅迫型と呼ばれる手口も増えています。

そして、感染経路についても、以前は、不正なメールの添付ファイルの開封、セキュリティの甘いWebサイト経由、ソフトウェアの脆弱性を突いた攻撃などが主流でしたが最近では、VPN機器とリモートデスクトップ(RDP)が主な感染経路となっています。他にも、AIを駆使してフィッシングメールを作成するなど、巧妙な手口でユーザーを欺く攻撃者も増えており、これまで以上に注意が必要です。