『シンクライアント』とは、ユーザーが使用する端末(クライアント端末)の機能は必要最小限にとどめ、サーバー側で処理を行う仕組みのことを言う。サーバ側で処理された結果は、MicrosoftのRemote Desktop Protocolのような画面転送プロトコルにより、画面のみクライアント端末に転送される。つまり、クライアント端末は、サーバーで処理された結果を画面に表示するだけで、データを端末内に一切保持しない。このような特徴から、近年では情報漏えい対策など、セキュリティのいち手段として、企業の注目を集めている。

シンクライアントにはどんな種類があるのか、それぞれどんなメリットがあるのか見ていこう。

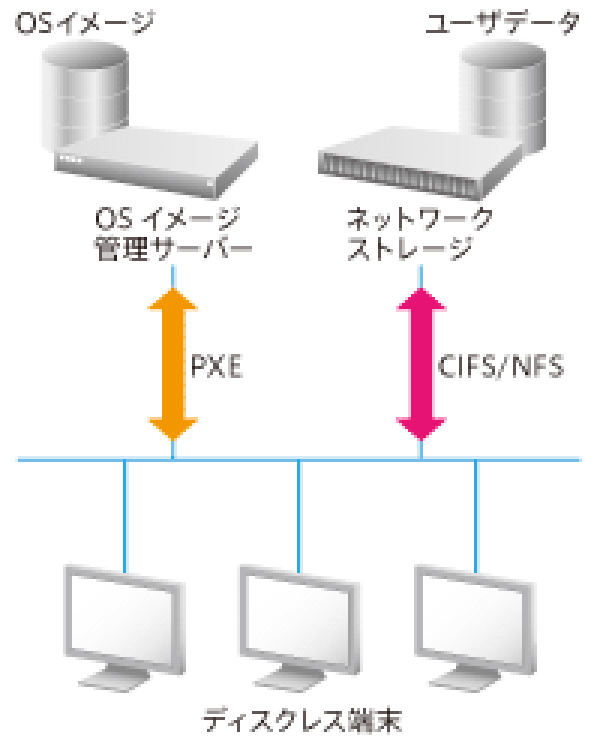

ネットブート型は、ディスクレスなクライアント端末を用意し、管理サーバー上に保存されている単一イメージファイルを使って、OSやアプリケーションなどをネットワーク経由でブートする。永続的な保存が必要なデータなどは、ネットワークストレージなどにネットワーク経由で保存する。

リソースを占有できるので、ユーザーは、通常のPCと同じ感覚で使用することができる。また、すべてのクライアント端末は、単一のイメージファイルでブートするため、OS管理が容易になるというメリットがある。一方で、ユーザーごとに使用するアプリケーションが異なる環境では、環境の数分イメージファイルを用意する必要があるため、管理が大変になるので不向きだ。さらに、ネットワークを通じてOSをブートさせるため、クライアントの台数に応じた十分なネットワーク帯域とサーバー台数が必要になる。

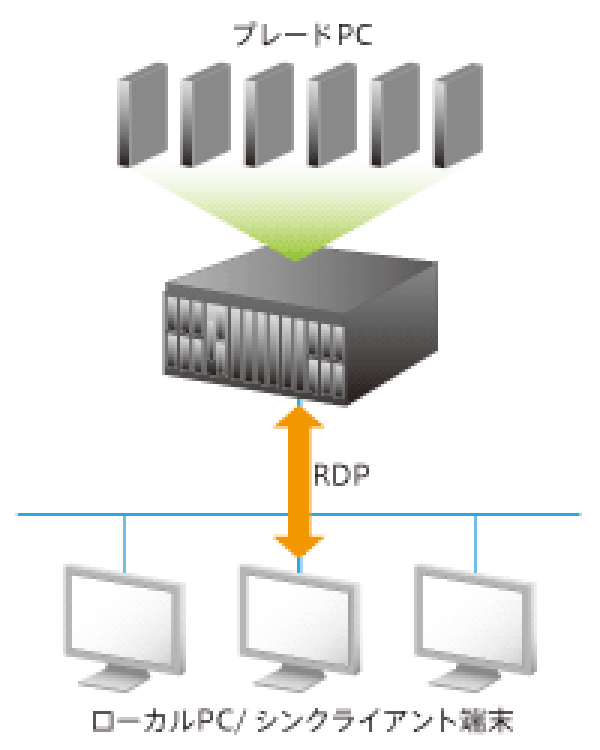

「ブレードPC」と呼ばれるブレードサーバのクライアント版を、データセンターやマシンルームに設置し、ブレードPCごとにクライアントOSを動作させる。クライアント端末は、画面転送プロトコルを利用して、それぞれに紐づけられたブレードPCに接続する。

ユーザーごとに専用のハードウェアが割り当てられるので、通常のPCと同等のリソースが利用できるため、CADのような高いグラフィック性能が求められるような用途に向いている。しかし、ユーザー数に比例してハードウェア台数を増やす必要があること、ハードウェア自体も通常のPCよりも高価であることから、全体コストが高くなってしまう。また、提供しているメーカーが少ないため、限られた製品の中からの選定になってしまうというデメリットもある。

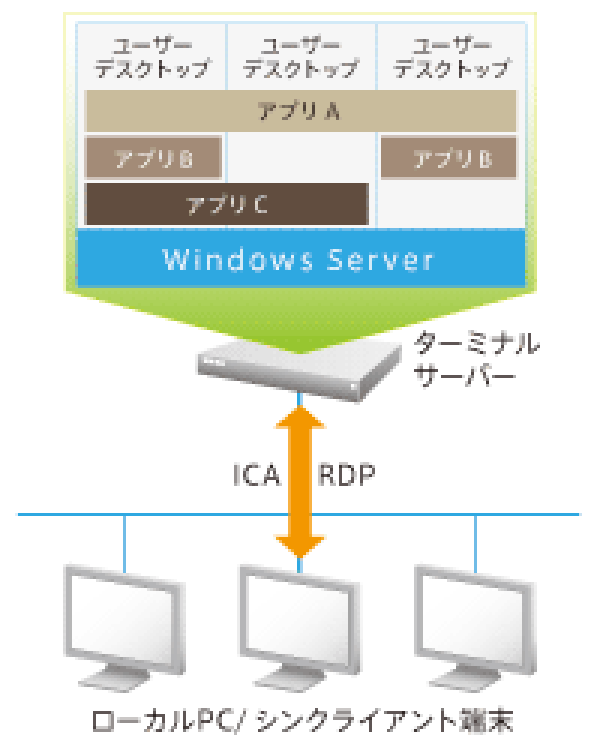

サーバOS上でアプリケーションを稼働させ、それらのアプリケーションを複数のクライアント端末で共有する。処理はすべてサーバー上で実行されるため、クライアント端末が処理するのは、キーボードやマウスの入力情報のサーバーへの転送と、サーバーからの画面情報の転送のみだ。

サーバーのリソースを共有するが、仮想PC型に比べ、機器に求められるスペックも高くないためコストパフォーマンスに優れている。しかし、サーバーOS上でクライアントアプリケーションを共有稼働させるため、アプリケーション側の対応や動作確認が必須となる。

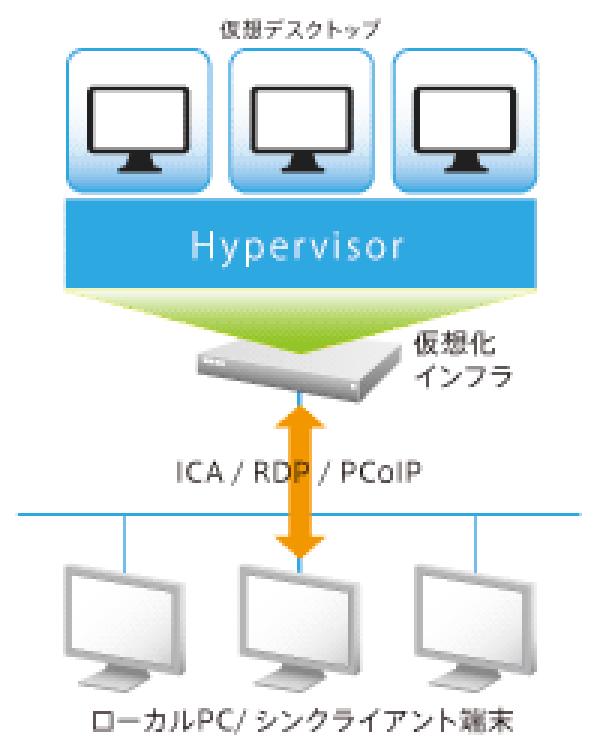

仮想PC型は、1台の高性能なサーバー上に、「VMware vSphere」や、Citrixの「XenServer」、Microsoftの「Hyper-V」などのハイパーバイザーを利用して、複数台分の仮想デスクトップを集約する。クライアント端末は、画面転送プロトコルを使って、個々の仮想デスクトップに接続する。ユーザーがどの仮想デスクトップに接続するかは、コネクションブローカーと呼ばれるサーバーが自動的に振り分けるため、ユーザー側は接続先を意識する必要がない。

仮想環境を利用することで、集約型にも関わらず、クライアント環境の独立性が保たれるため、利便性を確保しながら管理性を向上できる。しかし、割高なライセンス形態と、高負荷なIOに対応するために高性能なストレージが必要となるため、全体的にコストが上がる傾向がある。

| ネットブート型 | ブレードPC型 | プレゼンテーション型 | 仮想PC型(VDI) | |

|---|---|---|---|---|

| 導入実績 | △ | ◯ | ◎ | ◎ |

| 集約率 | △ | △ | ◎ | ◯ |

| アプリケーションの互換性 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |

| 既存PCの利用 | ◯ | △ | ◎ | ◎ |

| 個別アプリのインストール | ◯ | ◯ | × | ◯ |

| 対応OS | Windows Linux |

Windows Vista Windows 7 Windows 8/8.1 |

Windows Server 2008(R2) Windows Server 2012(R2) |

Windows Vista Windows 7 Windows 8/8.1 |

| プロトコル | PXE | ICA/PCoIP/RDP | ICA/PCoIP/RDP | ICA/PCoIP/RDP |

| ユーザー規模 | 小規模 | 小規模~中規模 | 中規模~大規模 | 小規模~大規模 |

| 運用・管理性 | △ | △ | ◯ | ◯ |

| コストパフォーマンス | ◯ | △ | ◎ | △ |

| 高負荷時の他ユーザーへの影響 | △ | ◎ | △ | ◯ |

| 高画像処理アプリへの対応 | ◎ | ◎ | △ | ◯ |

| 代表製品 | Ctrix Provisioning Server CoreBoot |

FLORA bd Moonshot System |

SDC Hybrid Connector XenApp |

Horizon View XenDesktop |

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| Windows Embedded |

|

|

| メーカー独自OS |

|

|

※1 Windows Embedded Standard 7の初期状態で4GB程度

※2 Wyse Thin OSで5~7MB程度